Все четыре колеса

Часть I

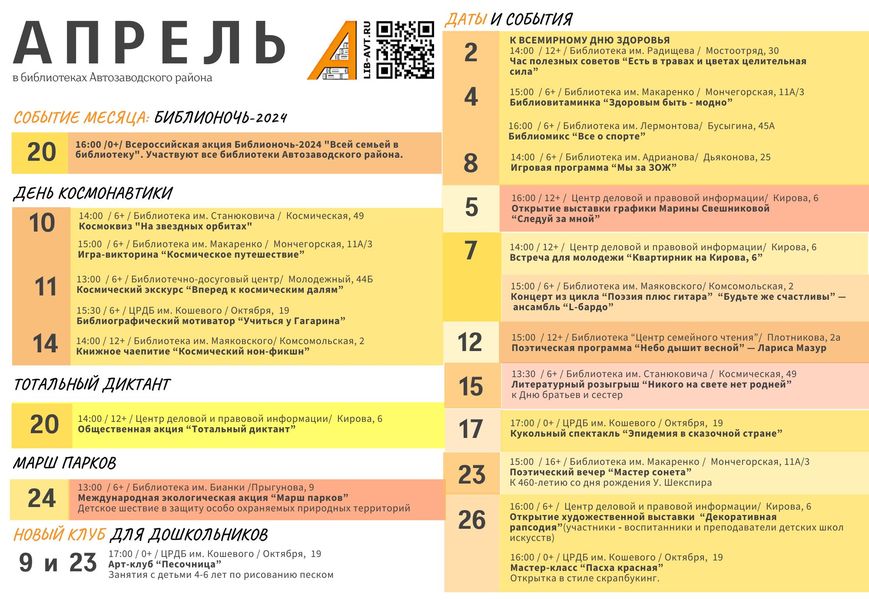

На бетонном постаменте у стены нижегородского кремля, там, где выставлено оружие, которое делал тыловой Горький в годы войны, можно увидеть маленькую бронемашину. Ее военное обозначение БА-64. Надо сказать, что это был скромный труженик войны. Он обойден вниманием в современных фильмах о войне, да и во фронтовой кинохронике мелькает редко. Место на постаменте он занял не только по праву воина. БА-64 — первый отечественный вездеход, выполненный на базе легкового автомобиля. У него есть старшая сестра — “эмка” — вездеход ГАЗ-61. Вид у “сестры” обычного легкового автомобиля и поэтому, видимо, ей не нашлось места рядом. А вместе с тем ей тоже пришлось немало повоевать. И, чтобы, воздать справедливость, с нее и начнем рассказ, тем более что она была первым советским легковым вездеходом.

В каком-то из автомобильных конструкторских бюро родилось выражение: “Человечество придумало автомобиль себе на хлопоты”. Тот, кто произнес его первым, был ясновидец. Автомобиль доставил, доставляет и будет доставлять человечеству еще немало хлопот. Перво-наперво ему очень не хотелось сходить с удобных, хоть и трясучих, булыжных мостовых. На проселке он вяз в грязи, задыхался на крутых подъемах, утопал в песках. Проблема всепроходимости автомобиля остро встала перед конструкторами. Если выстроить всю вездеходную технику, созданную в разное-время в разных странах, то получится парад диковинных машин. Что только не предлагалось. И только постепенно, скорее интуитивно, обозначилось главное условие вездеходности — привод на все четыре колеса. Так родилась знаменитейшая и простейшая из автомобильных формул — 4Х4.

Первую повозку с приводом на все четыре колеса построили в 1826 году англичане Т. Бурсталл и Дис Холл. Это был громоздкий паровой дилижанс, совсем не предназначенный для поездки вне дорог.

Свел автомобиль с дороги наш соотечественник А. Врадий в 1863 году.

В 1907 году германская фирма “Даймлер” разработала две опытные машины со всеми ведущими колесами. Они выдержали пробег протяженностью в 1000 километров.

Дальше дело пошло быстрее. Через год фирма “Фор-Уилл-Драйв” создала вездеходный грузовик опять же с приводом на все четыре колеса. В это же время изобретатели предложили несколько вариантов трехосного грузового автомобиля. Две задние оси у них были ведущими.

В 1933 году на Горьковском автозаводе появилась своя конструкция трехоски. Она участвовала в тяжелейшем Каракумском пробеге и выдержала испытания. В 1937 году появилась легковая трехоска ГАЗ-21.

И все-таки трехоски стали лишь ступенью к созданию вездеходов. По “генеалогическому древу” горьковских легковых вездеходов значится, что ГАЗ-61 родилась от знаменитой в те годы “эмки” (ГАЗ- М1). ГАЗ-61 всегда будут звать “эмка — вездеход”.

Старая, добрая “эмка”... Ее сейчас можно увидеть лишь в довоенных фильмах. Это был роскошный и вместе с тем скромный, непритязательный автомобиль. “Эмка” верой и правдой служила с конца тридцатых до пятидесятых годов, включая войну, еще стала родоначальницей доброго десятка других моделей.

В небольшой заметке “Автомобиль ГАЗ-61” 19 августа 1939 года газета “Правда” сообщила:

“Горький. На Горьковском автозаводе сконструирован и изготовлен легковой автомобиль ГАЗ-61. Новая машина отличается высокой проходимостью и способностью легко преодолевать крутые подъемы. В настоящее время автомобиль ГАЗ-61 находится на испытаниях”.

Маленькое сообщение о большой победе.

Краткость и официальность сообщения не передает той атмосферы, в которой трудились конструкторы Горьковского автозавода. В те годы они стремились к рекордам. Быть первыми — стало негласным девизом их работы. Рекорды стали показателем новизны, движения вперед. Рекорды создавали популярность автозаводу, и скоро о горьковских автомобилях заговорили.

А семейство горьковских автомобилей росло, набирало силу и надежность.

Сейчас трудно проследить единоборство конструкторов с техническими проблемами, которые им предстояло решать. Хотя... Это сделать можно и совсем неожиданным образом.

В 1984 году автозаводцы простились с замечательным человеком, которого многие-многие знали. Более сорока лет проработал Николай Николаевич Добровольский на автозаводе... фотографом. Его наследие — 32 тысячи негативов. Я любил бывать в его тихой комнатке большой заводской фотолаборатории. Здесь остро пахло пленкой и десятки пакетиков и ящичков хранили всю историю завода.

В очередной раз, когда я пришел к нему, меня интересовала модель ГАЗ-61, вездеход. Не более минуты искал нужный пакет фотограф, и вот уже веер негативов рассыпан по стеклу, подсвеченному снизу мощными лампами. Каждый раз, придя домой, я по памяти восстанавливал разговор с ним и записывал его рассказы. Из них могла бы родиться интереснейшая книга. Страстный фотограф, азартный человек, Николай Николаевич любил автомобили. Для него они были существами одушевленными. Он мог рассказывать о каждой машине и даже о рождении того или иного узла, механизма. За 75 своих лет он участвовал во множестве испытаний. Он и заболел-то в дороге, отправившись в очередную (и последнюю) поездку на испытания новых автомобилей.

— Мы были молоды и бредили путешествиями, — начал свой рассказ Николай Николаевич Добровольский. — Однажды с ребятами на водной станции разговариваем, мечтаем: “Вот там бы побывать, да и вот там не мешало”. Рядом стоит Чкалов и слушает внимательно, о чем мы говорим.

Послушал он нас и сказал: “Не вижу пользы в созерцательном путешествии. Что толку глядеть по сторонам. У вас под боком автозавод делает машины. Попросите и испытайте их. Вот это будет дело”. Сказал и хитро посмотрел на нас.

Мы в один голос: “А вы нам поможете, Валерий Павлович?” — “Да хоть сейчас”.

Решили не торопиться и отложить дело до утра. Чкалов не забыл разговора и утром уехал на автозавод, а приехав, коротко сказал: “Все, отправляйтесь в дорогу!”

Так совершенно неожиданно стал осуществляться сложнейший испытательный автопробег.

К словам Николая Николаевича стоит добавить, что автопробеги в те годы редкостью не были. Еще был памятен пробег 1933 года Москва — Каракумы — Москва. Тогда долгий путь прошли первые советские грузовики. Но прошло три года. Появились новые машины и среди них легковые. Их надо было испытывать на трудных дорогах. В пробег, кроме шоферов-профессионалов, шли конструкторы. Николай Николаевич Добровольский попал в дублеры к ведущему автозаводскому инженеру Виталию Грачеву.

Николай Николаевич продолжает:

— Автозавод выделил нам две новенькие “эмки”. Порядковые номера машин — 86-я и 96-я. Добавили к ним две машины ГАЗ-А, два “пикапа” и экспериментальную трехоску. Она была прообразом будущего вездехода. На ней решалось много конструктивных задач. Ее вели Грачев и я. Виталий мечтал о своем вездеходе, он много работал над ним и отправился в пробег, чтобы увидеть своими глазами, как ведут себя в трудных условиях узлы и механизмы машин. Пробег ему давался тяжело. В дороге он болел и тогда я вел машину. Но каждый день вечером или на коротких привалах, он делал записи в дневники. Там было мало слов — больше чертежей, цифр и формул.

Когда вошли в пустыню, сразу же ощутилась нехватка воды. Ее выдавали по два литра в день: Грачев сосал пуговицу, а свою воду раздавал желающим. Это был одержимый техникой человек, сильный духом и крепкий волей.

Все машины мы привели на завод. Они были хоть и потрепанные, но целые. Их тщательно исследовали.

Вячеслав Федоров

http://old.warlib.ru/index.php?id=000029

В публикации использованы фотографии Николая Николаевича Добровольского

На снимках:

Автомобиль “эмку” — вездеход ГАЗ-61-73 в войну называли маршальской машиной. Свой боевой путь она закончила в Берлине.

Главный конструктор автозавода А. А. Липгард и ведущий конструктор В. А. Грачев.

В. П. Чкалов и директор автозавода И. К. Лоскутов.

Так проходили испытания автозаводского вездехода.

Часть II

Теперь самое время вернуться к негативам. Николай Николаевич поясняет каждый темный кадрик. Вот начало испытаний первого отечественного вездехода ГАЗ-61. Вот он еще робко берет невысокий холмик, несмело еще движется по песчаному пляжу. Но вот уже прыгает с обрыва, не сбавляя скорости, мчится по воде. Ему уже не страшны завалы, канавы, кюветы. А вот фотография примечательная: за рулем вездехода сидит конструктор В. Грачев и рядом главный конструктор автозавода А. Липгарт. Этот снимок сделан в первый день испытаний. Так тихо, незаметно они начались. Конструкторы верили в свое детище, но еще не знали во всей полноте, на что оно будет способно. Вскоре им это предстоит увидеть. Строчки их рабочих дневников полны удивления.

А. Липгарт: “На берегу Оки стоял грузовик. Выезд на дорогу был крутой и песчаный. Грузовик не мог подняться вверх. Толпа прохожих подталкивала его в гору. Но ничего не помогало. Неподалеку стоял автомобиль ГАЗ-61. Наши испытатели решили помочь шоферу, который попал в беду. Легковая машина взяла грузовик на буксир и спокойно, без рывков, вытащила его наверх”.

В 1940 году фотографии нового вездехода впервые появились на страницах технических журналов. Вспоминая этот факт, Николай Николаевич Добровольский весело смеется. Сколько же упреков он тогда заслужил: его обвиняли в ловком фотомонтаже. То, что там было, стояло за пределами здравого смысла. Вот, например, снимок: машина совершенно спокойно взбирается по... лестнице. Или вот еще: у вездехода, попавшего в колею, перекосило ось, одно колесо повисло в воздухе, а он, судя по выбросам грязи, продолжает двигаться. Такого делать автомобили еще не могли.

В январском номере 1941 года журнал “Техника молодежи”, уступая просьбам читателей, решил познакомить с вездеходом ГАЗ-61. Были опубликованы дневники инженера В. Грачева.

Всесторонние испытания опытного образца машины ГАЗ-61 показали, что она легко берет самые разнообразные препятствия.

“Расскажу только об одном эпизоде. Прошлой осенью, когда беспрерывный дождь, шедший три дня, привел все окрестные дороги в непроезжее состояние, автомобиль ГАЗ-61 отправился из города Горького в очередную поездку. Впереди расстилалась грунтовая дорога, изобилующая крутыми подъемами и спусками. Глина, смешанная с песком, составлявшая дорожное покрытие, размокла и была изрезана глубокими колеями, залитыми водой. Канавы по краям дороги представляли как бы своеобразные ловушки, попав в которые нормальный автомобиль не мог бы самостоятельно выбраться.

Очевидно, по этой причине дорога была совершенно пустынна.

Однако ГАЗ-61, работая всеми четырьмя колесами, спокойно шел по скользкому пути.

Неожиданно впереди показалась встречная машина. Это была грузовая трехоска с надетыми на колеса гусеницами, спускавшаяся очень осторожно с холма. Ее шофер собирался остановить машину, так как разъехаться в таком опасном месте, по его мнению, было невозможно. Но вдруг он увидел, что легковая машина поворачивает в канаву и легко перемахивает через это препятствие.

Развернувшись в поле, машина тем же маневром вышла на середину дороги, обойдя трехоску. Пораженный шофер встречной машины вылез из нее и долго смотрел вслед легковому автомобилю ГАЗ-61, с которым впервые познакомился при таких обстоятельствах.

Автомобиль ГАЗ-61 со всеми ведущими колесами, мощным двигателем, высоко расположенной рамой и покрышками специального профиля (граунд-грипп) способен преодолевать такие препятствия, которые в автомобильной практике считались до сих пор непреодолимыми даже для полугусеничных вездеходов.

Рыхлые грунты (песок, заболоченные луга, пашня и т. д.) не являются тяжелым препятствием для автомобилей со всеми ведущими колесами. На песках ГАЗ-61 показал высокий класс проходимости. Ни одна полугусеничная или гусеничная машина не может с ним соперничать. Он идет по песку настолько свободно, что, даже остановившись на 15-градусном подъеме, может с легкой пробуксовкой возобновить устойчивое движение.

Весьма показательна способность автомобиля ГАЗ-61 подниматься по лестнице. Испытание опытного образца по преодолению этого вида препятствий проводилось на культбазе Горьковского автозавода. С песчаного речного пляжа вела в гору под углом 30 градусов лестница в четыре марша. Автомобиль поднимался по ней удивительно спокойно”.

Вскоре этот цирковой номер автомобиля увидят и москвичи. Вездеход поднимется по лестнице Химкинского вокзала и, развернувшись между колонн, спустится вниз. Добровольский показывает фотографию этого эпизода. Видно, как собравшиеся зрители аплодируют... Кому? Машине, умелому испытателю, конструкторам?

Идея всепроходимости у горьковчан, похоже, успешно претворилась в жизнь. Но техническая идея должна иметь под собой надежную техническую основу. Одним словом, новое создается на базе старого. Техническим родоначальником вездехода стала “эмка” (ГАЗ-М1). Мы не зря с вами подробно остановились на Каракумском пробеге 1936 года. После него “эмка” была доведена до технического совершенства. Взяв ее за основу для  вездехода, надо было создать заново лишь передний ведущий мост и раздаточную коробку.

вездехода, надо было создать заново лишь передний ведущий мост и раздаточную коробку.

Но был у вездехода и еще один прототип. Вернее, мог быть, но стал лишь ускорителем идеи. Вновь предоставим слово дневнику ведущего инженера В.Грачева:

“История конструирования и постройки вездехода ГАЗ-61 следующая.

В апреле 1938 года техническим отделом был получен импортный автомобиль с 4-мя ведущими колесами фирмы “Мармон-Херингтон” модель Д-2. Экспериментальный цех немедленно приступил к обкатке и затем испытанию указанной машины на проходимость. Изучение этого автомобиля, обнаружение ряда достоинств в смысле проходимости, привело руководство технического отдела к мысли о необходимости срочного конструирования и постройки аналогичного автомобиля.

В конце июля конструкторское бюро отдела получило задание на проектирование нового шасси ГАЗ-61.

Большие конструкторские и эксплуатационные недостатки прототипа заставили конструкторское бюро отказаться от американской схемы “Мармон-Херингтон”.

В январе 1939 года конструкторское бюро изготовило все рабочие чертежи и передало экспериментальному цеху заказ на изготовление опытных образцов. Уже в июле первый легковой автомобиль повышенной проходимости вышел из завода на обкатку.

В нашей стране с ее колоссальными пространствами автомобиль ГАЗ-61 найдет широкое применение как в народном хозяйстве, так и в обороне страны”.

Конструктор был прав, дыхание приближающейся войны уже ощущалось.

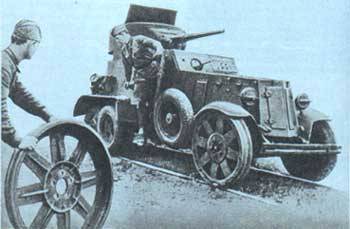

Сразу же после появления на свет божий вездеходы превращаются в оружие. К сожалению, так происходит — война тщательно следит за техническими новинками. В 1909 году немецкие фирмы “Даймлер” и “Крупп” поставили на вездеходный грузовик зенитное орудие — сбивать дирижабли. К началу первой мировой войны немецкая армия снабжалась несколькими типами вездеходов-грузовиков и тягачей с приводом на все колеса. На их базе строились штабные и разведывательные машины, бронеавтомобили.

Царская Россия не имела автомобильной промышленности. К 1917 году ее автопарк насчитывал около 10 тысяч автомобилей различных моделей. В годы первой мировой войны в броневики превращались любые более или менее подходящие машины.

В 1918 году Ижорский завод выпускает первые 115 советских бронеавтомобилей, а в 1919 году Путиловский завод изготовил первую партию полугусеничных бронемашин. В 1927 году на базе первого грузового автомобиля АМО был создан бронеавтомобиль БА-27. Он был принят на вооружение в декабре 1928 года. Работы над автомобилем продолжались. Военная обстановка тех дней требовала их много и различного назначения.

Вячеслав Федоров

В публикации использованы фотографии Николая Николаевича Добровольского

На снимках:

Опытный образец вездехода ГАЗ-61 испытывали даже в болотах.

Показывал он и цирковые номера, вроде этого.

Испытатели вездеходной техники.

Опытный трехосный автомобиль отправляется в автопробег по пустыне Каракумы.

Этот автомобиль высокой проходимости стал базой для многих видов бронетехники.

Вот такая машина была на вооружении красной армии. Ее марка ГАЗ-ТК.

Часть III

В последнее время стали популярны парады старых, восстановленных умельцами автомобилей. Один из таких парадов увидел я в Москве на дорожках ВДНХ. Чтобы не обижать машины, их выстроили по возрастному ранжиру. Блестели никелем “роллс-ройсы” и “форды”, важничали “хорьхи”, красовались “кадиллаки”. И среди этого блеска и отделочной мишуры ничем особо не выделялась темно-зеленая машина знакомых очертаний. Она занимала место в тридцатых годах. Ее шофером оказался полковник запаса Николай Николаевич Пустовойченко.

— Не “эмка” у вас? — спросил я.

— Что, похожа? Это не совсем “эмка”, это ГАЗ-61, легковой вездеход.

Парад шел своим чередом, но я уже не отходил от темно-зеленой машины. Николай Николаевич с охотой рассказывал обо всем. Он показал латки на корпусе, которые были тщательно закрашены и заполированы. Только владелец машины знал, где они. Маленькая латка — след от пули, латка побольше — осколок снаряда. Машина молчалива, но о ее ранах узнать можно. Откроем военные мемуары Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева “Записки командующего фронтом”. В них он пишет:

“...У меня была “эмка” Горьковского автозавода, которая постоянно выручала меня, но бывали и досадные случаи, об одном из которых хотелось бы рассказать. Он произошел, когда я ехал к переправам на Южный Буг.

Выехали с КП фронта, находившегося тогда в населенном пункте Поташ. Двигались по грязи медленно, на первой скорости, не более 3-4 километров в час. Когда мы подъезжали к переправе, наступила ночь. Темнота и непролазная грязь заставили пренебречь светомаскировкой и включить фары. В трех километрах от переправы мы подверглись налету вражеской авиации. Моя группа состояла из четырех машин. Впереди меня шел “виллис” с адъютантом, далее моя машина. Я сидел на переднем сиденье рядом с водителем. В кузове — постель и подушка. За мной шла машина “додж” с охраной, а далее — бронетранспортер. Все машины, преодолевая грязь и глубокие колеи, проделанные танкистами, шли на первой скорости. Рев наших машин заглушал все, и мы не слышали шума самолетов. Неожиданно вокруг наших машин на площади примерно 50 на 100 метров все озарилось пламенем, раздались взрывы бомб и свист осколков. Я приказал шоферу выключить свет, но впереди идущий “виллис” остановился и загородил дорогу. Моя машина наехала на него, от толчка опять включился свет, и шофер не мог его погасить. Проходит минута, две. Мы слышим второй заход самолетов и новая серия бомб рассыпалась возле наших машин. Наконец свет фар погас. Все четыре машины остановились. Самолетов в ночном небе уже не было слышно. Осмотрев машины, мы увидели, что у моей “эмки” пробиты мелкими осколками оба ветровых стекла. В крыше тоже несколько пробоин, одна значительных размеров. “На память” в кузове машины оказался большой осколок бомбы около 500 граммов, который ударился о подушку и одеяло и застрял. Подушка и одеяло спасли меня от осколка, который мог бы угодить в позвоночник. Все уцелели. Конечно, случайно...

Этот эпизод показывает, как бездорожье стесняло движение войск, штабов, командиров и командующих. А необходимость во что бы то ни стало быть в войсках и помочь выполнению поставленных задач, особенно на переправах, вынуждали меня и других военачальников не считаться ни с чем, в любое время дня и ночи и в любых условиях выезжать на место боев для управления войсками”.

Но этот эпизод, рассказанный маршалом, показывает и широкие возможности автомобиля.

Вы уже успели, видимо, догадаться, что автомобиль — участник парада — и тот, о котором писал И. С. Конев, один и тот же.

Начав свой боевой путь на станции Касня под Вязьмой, легковой вездеходный автомобиль ГАЗ-61 прошел лютую зиму 1941-42 года на Калининском фронте, в нелегкое лето 1943 года возил Ивана Степановича по воронежским и белгородским степям, преодолевал украинскую распутицу в 1944-м и, наконец, прошуршал рифлеными шинами по усыпанным битым камнем берлинским мостовым в мае 1945 года.

Машину не щадили не только тяжелые фронтовые дороги, но и плохие бензин и масло, нерегулярное обслуживание и острая нехватка запчастей. Тысячи километров прошел вездеход по дорогам, а вернее, по бездорожью войны...

— Что же от нее осталось, Николай Николаевич?

— Все. Двигатель свой за № 620, кузов свой за № 1418. Менялись только поршневые кольца, вкладыши, шлифовался коленвал, ну и по мелочи текущий ремонт. Его даже не назовешь капитальным. Машина долго и после войны служила, находясь в гараже Генерального штаба. Когда списали, то отдали мне. Езжу на ней вот уже 20 лет. Она частенько свою молодость вспоминает — снимается в военных фильмах.

Вездеходы ГАЗ-61 служили передвижными штабами для многих видных военачальников. Ими пользовались Г. К. Жуков, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, К. К. Рокоссовский, С. М. Буденный и другие. Об “эмке” — вездеходе много благодарных слов написали в своих воспоминаниях писатели Константин Симонов и Борис Полевой.

“Эмка” уже шла по военным дорогам, когда на чертежных досках конструкторов Горьковского автозавода рождался ее младший брат. Нет, еще не бронеавтомобиль, а вездеход ГАЗ-64. Это была машина типа “джип” с открытым верхом. Позже ее усовершенствуют, сделают закрытой и послевоенное поколение шоферов прозовет юркую вездеходную машину “козликом”.

“Джип” был спроектирован в рекордный срок — за два месяца. Ведущий конструктор В. А. Грачев и его товарищи “собрали” автомобиль из самых надежных, испытанных в пробегах узлов и механизмов. Заново были спроектированы только рама, передние рессоры, кузов и радиатор. “Джип” ГАЗ-64 не задержался на заводе, он вслед за “эмкой” двинулся по дорогам войны.

У автозаводских конструкторов родилась новая идея создать легкий пулеметный автомобиль. 17 июля 1941 года конструкторы приступили к работе. Компоновку машины вел инженер Ф. А. Лепендин, ведущим конструктором назначили Г. М. Вессермана.

Казалось бы, время броневиков безвозвратно ушло. Основной ударной силой в бою он уже быть не мог и все же в разведке, в борьбе с авиадиверсантами, при управлении боем, при сопровождении автоколонн и противовоздушной обороне танков на марше был незаменим.

Конструкторам Ю. Сорочкину, Б. Комаровскому, В. Самойлову и другим пришлось впервые проектировать бронекорпуса. Они тщательно изучили броневую защиту всех известных в мире бронеавтомобилей. И учтя опыт предшественников, успешно справились с задачей. Все бронелисты располагались с наклоном, что существенно повышало стойкость сварного корпуса при попадании в него пуль и крупных осколков. Послевоенный анализ покажет, что горьковский бронеавтомобиль превзошел все ранее существовавшие отечественные и воевавшие немецкие броневики. Он был много легче и компактнее их.

Работа над “заводским изделием 64-125” шла быстро, и уже в конце ноября закончился монтаж и сварка корпуса.

9 января 1942 года бронеавтомобиль, получивший марку БА-64, опробовали на ходу. Поворотную башню смонтировать не успели, поэтому пулемет разместили на открытой поворотной турели в верхнем люке. Машину показали маршалу К. Е. Ворошилову. Он высказал несколько мелких замечаний. 3 марта доработанный образец бронеавтомобиля испытали на войсковом полигоне и представили членам Политбюро. Бронеавтомобиль БА-64 был принят на вооружение и рекомендован к производству. На первых порах автозавод не справлялся с изготовлением бронекорпусов и тогда на помощь пришел один из Выксунских заводов. Основная же сборка шла на автозаводе.

К маю 1942 года первые три БА-64 вышли на государственные испытания, а уже летом серийные броневики приняли участие в боях на Брянском, Воронежском фронтах и позднее под Сталинградом.

Семейство горьковских бронеавтомобилей росло стремительно. Возникла необходимость поставить бронеавтомобиль на рельсы. Он должен был охранять бронепоезда и вести разведку на местности. Поставили! Потом было решено заменить имеющийся пулемет на более крупный, способный пробивать броню вражеских транспортеров и поражать самолеты на средних высотах. Заменили! Потребовалась компактная техника десантникам. На бронеавтомобиль поставили маленькую пушку. Дальше построили специальный бронеавтомобиль для зимних боев, для чего снабдили его лыжно-гусеничным движителем. Еще один бронеавтомобиль получил жизнь — штабной.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 10 апреля 1942 года за создание вездеходного легкового автомобиля ГАЗ-61 и бронеавтомобиля БА-64 конструктор Горьковского автозавода В. А. Грачев был удостоен Государственной премии.

Вот и весь рассказ о первых отечественных легковых вездеходах. Один из них, военный, занял свое место на выставке оружия у кремлевской стены.

Придя с войны, вездеходы сняли броню и стали трудиться на мирных дорогах. Пески, тундра, горы, болота покорялись им. Они причастны к рождению новых городов. Сейчас все чаще у въезда в молодые города ставят отработавшие вездеходы памятниками, О них еще будет рассказано, а пока мы благодарным словом вспоминаем технику военную.

Вячеслав Федоров

В публикации использованы фотографии Николая Николаевича Добровольского

На снимках:

Железнодорожный бронеавтомобиль БА-6.

Вот ещё один из вездеходов ГАЗ-67. Его приспособили под пушечный тягач.

А этому бронеавтомобилю БА-64 выпало заканчивать войну.

Возможно, Вам будут интересны следующие статьи:

| №№ | Заголовок статьи | Библиографическое описание |

|---|---|---|

| 1 | Фотолетописец ГАЗа | Колесникова Н. Фотолетописец ГАЗа : [о Н.Н. Добровольском, фотолетописце ГАЗа] // Автозаводец. – 2016. – 26 янв. – С. 2 |

| 2 | Памяти первого профессионального участника автопробегов СССР Николая Добровольского | Памяти первого профессионального участника автопробегов СССР Николая Добровольского [Электронный ресурс] : [об автозаводском фотокорреспонденте]. – Режим доступа: http://www.autoprobeg1910.ru/post_1322010423.html (Дата обращения: 20.03.2015) |

| 3 | Автомобильный фотограф | Автомобильный фотограф [Электронный ресурс] : [об автозаводском фотокорреспонденте Н.Н. Добровольском]. // Фотолента 21. – 2013. – 29 нояб. – Режим доступа: http://www.gaz21volga.com/blog/2013/11/29/автомобильный-фотограф/ (Дата обращения: 20.03.2015) |

| 4 | Мастер и его две страсти | Саляев В. Мастер и его две страсти [Электронный ресурс] : [к 100-летию Н.Н. Добровольского]. // Биржа + Авто. 2006. – 16 февр. (№ 6). – Режим доступа: http://www.birzhaplus.ru/avto/?4293 (Дата обращения: 20.03.2015) |

| 5 | Как появился бусыгинский квартал | Погорская Т. Как появился бусыгинский квартал : [беседа-рассказ В. Амельченко о своем дедушке – Н.Н. Добровольском, фотолетописце Автозавода] // Автозаводец. – 2005. – 19 авг. – С. 2 |

| №№ | Заголовок статьи | Библиографическое описание |

|---|---|---|

| 6 | Первостроители в подписчиках | Первостроители в подписчиках : [из истории газеты «Автозаводец»] // Автозаводец. – 2024. – 8 февр. (№ 6). – С. 15. – (Путешествие во времени). |

| 7 | Концепция лидерства | Целибеев С. Концепция лидерства : [о главном инженере-конструкторе ГАЗ В. Желтове] // Автозаводец. – 2024. – 25 янв. (№ 4). – С. 3. – (Проект). |

| 8 | Разработчик и испытатель | Горчаков А. Разработчик и испытатель : [о главном конструкторе внедорожников и вездеходов ГАЗ В.А. Грачеве] / А. Горчаков, Р. Данилов, А. Чистяков // Автозаводец. – 2023. – 13 апр. (№ 15). – С. 15. – (Легенды ГАЗа). |

| 9 | Незаурядный человек | Целибеев С. Незаурядный человек : [об открытии мемориальной доски Юрию Лобанову – основоположнику создания системы продаж автомобилей на ГАЗе] // Автозаводец. – 2023. – 16 марта (№ 11). – С. 16. – (Память). |

| 10 | В честь Липгарта | Федотова, О. В честь Липгарта : [граффити с изображением А. Липгарта в НАМТе] // Автозаводец. - 2022. – 24 нояб.(№ 47). - С. 14. |